縄 文 海 洋 民 族 幻 想 (地之巻) |

≪ 前編 ≫ 後編 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

氷河期を終え、現代の気候に近い縄文中期に向かうにつれ人口は増加しますが、温暖化は止まらず海水面も高位で停滞し、後期にいたる頃には人口が半減。その後は寒冷化へと逆に転じて海水面は下がり続け、さらに人口は半減したそうです。

ここでは孤島及び沿岸部において領土を主張しない縄文「海洋民族」を想定しておき、その縄文(遺伝子)が故に列島内での役割を独自に展開します。 # 縄文時代、26万人でピークに # 磨製石斧 - 文化遺産オンライン ~ 序章 ~ 縄文の晩期、海洋民族の無言沈黙の危機意識同時期で産地の特定できる黒曜石等の広域分布により、旧石器時代には各地域間同士の流通網が既にあるとします。こうした交流の同痕跡が多々あるならば、続く新石器時代の縄文人に北方や南方系などと区別せず、単一に縄文系と表現します。

その後の縄文人達は異なる部族とのゆるやかな混血があるにしても、異民族のそれとは明らかに違う、いわゆる異形であったとして話を進めます。ただし、 この間に民族独自の遺伝子は部分変化を伴う分裂を繰り返し、数千年もの単位でのふるい分け後には現環境にも適合していくのであろう。 知識欲に伴い好奇心や冒険心に富み地形の把握や気候変化の予測は予知能力並みで五感はいわずもがな薬草毒草の知識や記憶力及び想像力判断力も発達し器用で寡黙だが他民族の言語も操り自然の営みさえ声として捉え強い意志や信念を持ちながら高ぶらずいからず相手に気を遣わせぬ沈黙譲渡の接触を避ける隠れた善、、、 目立たず強靭で優しく優れ「ひい英」でる男性を知ることになる。ここ一夫多妻など必然の如く「いろ」ごとは英雄を好む。過酷な環境下で個の主張は生存さえ危うく、虚飾、偽善などの発想すら否定される絶滅の危機。 時は満ち、列島全域を行き来する海洋民族の中でもひときわ信望の厚い彼は、これまで蓄積された情報を活かし、単一の部族所帯よりも他地域と「ま混」じえた所帯の方が障害児も少なく生存率が高いのではないかと、判断を下した。 # リンク(参照)【ひいでる】/ 漢字辞典オンライン ~ 地之巻 ~ 単一融合 : 前編「海之巻」を参照縄文の同族婚を禁ずることにします。 常に男女相反する血筋で結ぶことで「融合」すると想定。 ■■■「海洋民族」男性から見る融合型 【次男】… 二つの異なる資質が融和した形体 【末弟】… 縄文系の資質を主に受け継いだ形体

# リンク(参照)

※本土「地の基」山間部での融合 次男は縄文系や大陸系ではなく、中間的に融和した資質形体で誕生しました。 まさしく、この世に存在しない特殊形体のため、既存の代表とはなりえません。

「五十音」の成立期はまだですが、 同じ構成比率で生じます。結果「海洋民族」群とは 代表世代が一世代ずれて 各血筋が逆転した状態での兄弟および姉妹の「三形体」を区別しておきます。 男性代表世代がずれた単一融合 海洋「た」代表系列から抜け出す次男「か」と、本土では新規に融合させいく 地の基「あ」と想定する女性とが結び「かあ」、又は濁音の「が」とします。

この濁音は、海洋から山間とを繋ぐ二音の作用を一音に短縮したもので これまでにない中間的資質で誕生した男性「か」と 既に交流のある本土の代表血筋からの女性「あ」との融合で、次世代を区別。

≪長女≫ 縄文系資質を主に受け継いだ形体 海洋から中間血筋の女性も山間へ移動して、縄文男性と結びますが 本土は「母国」とするゆえ「おもて面、表」に代表男性とせず 海洋の組織とは一世代ずれた「うら浦、裏」の代表とします。

出雲に本拠を構えて新規に誕生する山間中間血筋の所帯は 人口減を回避するために縄文の同族婚を禁止しました。 一万年以上もの流通性のある安定した列島の状態は、土器の発展途上で形容変化の区分があるにしても、既に一つの統一文化圏だと判断しておきます。「海洋民族」による領土を主張しない常に寄り添う山間各地では、交易と言うよりも譲渡、各所帯を養うべき関係の下地があったものとします。 縄文晩期の壊滅的な人口減及び未婚以下はさらに少なく、一夫多妻である前編で説明した融合制度に基づき、四国、九州など他の島々および列島内全域でも、急ぐべきか競争するかのように「海洋と山間」両系列の融合所帯が比例して増えていきます。 かくして融合すべき純粋な縄文人はほぼついえ、あたかも取ってかわる民族として現在では我々自身を認識する事になります。本土の融合時点へ遡れば、融合の基準内全血筋が次男の中間血筋「か」に辿り着く事になります。常の海洋系列「か」は代々本土での純粋な縄文人「あ」との融合としました。本土との融合、即ち山間「が」からの補佐を受けながら、苦労を共に一つの血族を列島全域へと築き上げますが、同時に対象者である純粋な縄文血筋「あ」が途絶えます。 そこで、海洋から「か」として来る中間血筋の各男女は、一世代下の 山間部で組織した「かあ」即ち「が」と結び、この融合の所帯が「かが」。

※地に定着する起因「り」では「が」を「がり許」として「ゆる許」す事になり 【 がり許/かあり 】小学館 デジタル大辞泉 = 要点 = 「うみのまき」からおよみください。 では縄文右脳に挑戦。 海洋と山間、融合人同士の「複合融合」 縄文の同族婚を禁じた事により純粋な縄文の血筋「あ」が途絶え、これより 新規には山間の組織である「があ」即ち「が」自体が成立しません。そこで 本土の縄文血筋を直接に引き継いできた次男所帯「が」との融合を 山間部代表の末弟、次世代では海洋代表系の兄も複合的に試みます。

北九州と出雲では男性代表世代が上下(縦)に一世代「ず」れた状態なので 海洋の「つ津」は「つづ続」く「つづ綴」りにも適用します。ここでは 海洋から続く出雲「いづも」を山間においては「いずも」とも表現します。

各血筋を示す「五十音」の成立はまだですが、海洋と山間とをつなぐ

まず、山間代表「だ」系列から海洋の「ひ」が結ぶ「ひだ」。 だが、生まれてくる子は本土では山間「び」ですが、その血筋のままを引き継ぐことはできません。なぜなら、海洋「ひ」から誕生するのは海洋代表世代「た」系列に該当するため海洋にそのまま取り込まれる事になります。

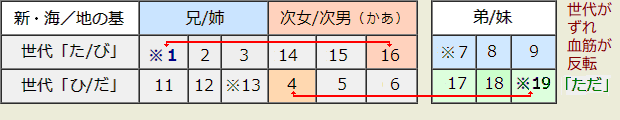

また、海洋系列「ひ」からは一夫多妻ゆえの正規「た」が同時期に存在します。 「海洋と山間」のテリトリーが入れ替わる複合融合の二組 各系列二世代の三形体から生する三血筋を単純に横並びの表にします。 = 縄文血筋 = ■ 第一世代「ひ」‥大陸系「長男」筋の子からは 兄が縄文系、次男が中間血筋、弟が大陸系へと流れ ※1 ■ 第二世代「た」‥縄文系「末弟」筋の子からは 兄が大陸系、次男が中間血筋、弟が縄文系へと反転 ※13 = 注意事項 = ここでは各血筋ごとに彼等が移動するために、下記横一列に並ぶ表は 単なる参考程度に理解しておくのが無難です。あとは暗算? = 重要事項 = 上「海の元」の中間筋は「地の基」へ移動して、抜け出た後は「から」。 下「地の基」の中間所帯は移動せず、既存の代表筋とは無縁。 = 確認事項 = 各世代の男性各三形体は前代の男性代表血筋を全員が受け継いできます。 遡ると最初の縄文「海洋民族」男性「あ」に全てが単純に辿り着きます。

海洋系では家督の長男が「弟所帯での長女」と結び「ひた」二世代一組で 縄文血筋を継承しますが、彼らは各移動するため、図はあくまで参考です。

山間へ移る海洋中間筋「か」の各男女は本土「純粋な縄文」との融合とし、 後には「純粋な縄文」その対象者が無くなることで、次の展開となります。 まず、新規海洋男性と山間女性の中間所帯同士が直接結び合う事で「かが」。 各中央の三形体の左右の並びは「縄文と大陸」系の両血筋が鏡のように反転し、 さらに各代表系列が下図のように相手側へと入替わる二組となります。 「海洋と山間」各代表世代が同じになる「かが」 = 重要事項 = この「かが」は両組織のずれた代表男性が同世代となる最初の結びですが 中間血筋の所帯がゆえ、この時点でも各組織の両端の代表筋とは無縁です。 新規融合の制度上では、この「か」を特殊な「あ」としても扱います。 = 注意事項 = 同世代の二兄弟は夫々の血筋が逆ですが、ここでは 海洋の縄文系血筋 ※ として一時的に二列に対峙させ、参考として同時に表します。

海洋の次男「か」が抜けた場所は「が」即ち、山間「かあ」と入れ替わり

「長男と次男」の組で海洋と山間とが入れ替わるならば、次の複合では 「次男と末弟」の組で両組織を再度反転させて元に戻し、 この二組において中間所帯の逆血筋とで夫々を繋げようとします。

しかし、既に海洋と山間での代表世代を互いにずれて含み持つため 「うつ移、遷」る「つ津」より清音「ひ」が誕生した事で 「つひ終、遂」をむかえます。

# リンク(参照)

「よし縦や」の「たて縦」を対処する 複合融合の最初は山間代表「だ」の弟から結ばせた「ひだ」でしたので、次は 海洋系列と入れ替わる兄の「たび」を上にさせた参考図です。

北九州から出雲へ同制度で「たび度」重ねる「たび旅」の「たて縦」の越し方。

この表で縄文系長兄「た※1」が「16」の

妹とで結び、次の世代では 次に「次男と末弟」の組で 海洋系組織に戻ることを示唆します。

この男性も「ひ」であり、長女「ひ」との組合せは従来と同じなので正当性を 一人の女性が二世代にわたる同母体となる「重複融合」 弟所帯の「ひ」でもある「だ」を上の清音「た」へ世代を重ねます。 これには当時の誰もが「まさか」と思う、かどうかですが

「たち質」の「ち血」が 各遡ると最初の縄文「海洋民族」の男性「あ」に全てが単純に辿り着きます。  妹「16」と姉「4」が大陸系の血筋であり 第一世代の「妹と兄」が結び、次に右側の世代だけ血を「ちぢ縮」ませた 第二世代の「姉と弟」とが結ぶ事で、二世代一組の継承を維持します。 「あひだ間」の「ま間」に「つ詰、積」めた二世代を「まと纏」めて 「いもせ妹兄」と申します。

こうして三世代となるべき所帯を上下の二世代に縮ませ「たて」まつり

縦には「よし縦」や以外にも「ほしいまま縦」に「はな縦」つとあり

三段階に発展した「重複融合」の再度の「はじまり」 これまでは代表筋とは無縁であった山間の中間所帯「が」を「がり許」として旧制度へ組み込み、片方の末弟所帯「だ」だけを上の世代「た」に重複させたので、既に山間との複合融合されていた血筋「ひだ」とも同時に同世代となりました。

これが三つの「もと」の血筋が重複される「みのもと」の「はじまり」となり 海洋「た」の代表系列でもある「あた」、これは 海洋「ひ」とも結んだ山間代表「ひだ」血筋にも「まさ当」に「あた中」ります。

ここで展開した重複融合とは「天と地と海」の三組織を各「もと」とし、 【みのもと】/小学館 デジタル大辞泉 【あた中り】/小学館 デジタル大辞泉 【まさ当に】/学研全訳古語辞典 「まさ当、正」や「まさ勝」るの大元は「か」 「か」に生じた「あ空」は、既に複合融合している山間代表「ひだ」でもあり 三重となる血筋「ま間」は「まさ正」しく「ただ正」しい「あひだ」とします。

「長男から次男」へ日が下がり、又「末弟から次男」へ日が上がり 「ひか光」りの中は時間軸がないかのごとく再度、ここより 「かが」による「み」のもとを知らすべく「はじまり」を始めます。

新規構成する「あ」から、汚れを洗うと「あら表、現」わす作用は 「あが崇」める死生観に「あた能」う三音の「あたひ」を一つにたたみます。 新旧二つの代表「た」は、前編で説明してある「ひ」と同様に

「訓読み」自体に学術的な根拠の更に故とすべき原点があるはずだ

とする このホームページの趣旨 を再々読したら 三つ目の「もと許、下」とした「がり許」は 各代表世代が三重となる状態の「から空」である「あ空」へ上がり込み 二世代一組での縦の進化系だと「そら」で言えるまで 「たび」へ、どうぞ。 |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

既成歴史観から逸脱する数学的超難解な読み物「縄文のひかり」

「海洋民族幻想」 海之巻、暗算的に理解すべき 地之巻、 天之巻 平成十五年五月五日〜 ジヲ・モンジ 著 |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||